京都市のゴミ問題に対する取り組みの歴史と成果まとめ

目次

- はじめに

- 京都市のごみ減量政策推進の背景

- 京都市がごみ減量のために行ってきたさまざまな施策・取り組み

- 2003年(平成15年)|「京都市循環型社会推進基本計画 〜京のごみ戦略21〜」を策定

- 2006年(平成18年)|「家庭ごみ有料指定袋制」を導入

- 2015年(平成27年)|「しまつのこころ条例」を制定

- 2015年(平成27年)|資源ごみの分別義務化

- 2015年(平成27年)|「新・京都市ごみ半減プラン」を策定

- 2020年(令和2年)|レジ袋有料化

- 2021年(令和3年)|「京都市食品ロス削減推進計画」を策定

- 2021年(令和3年)|「京(みやこ)・資源めぐるプラン」を策定

- 民間企業のリサイクル(中古品のリユース)事業

- 民間リサイクル事業との事業連携の事例

- さまざまな取り組みの成果

- 年度別ゴミ排出量推移(市全体)

- 年度別ゴミ最終処分量推移(市全体)

- 一人一日当たりゴミ排出量(年度推移)

- 一人一日当たりゴミ排出量(政令市比較)

- まとめ

- 今後の課題

はじめに

目次に戻るごみ問題は、世界中の都市が直面している問題であり、京都市においても高度経済成長期以降、行政の重点課題の一つとなっています。

高度経済成長期に深刻なごみ処理問題に直面した京都市は、以降、市民や事業者と協力して、重点的にごみ処理問題に取り組んできました。全国に先駆けた取り組みも多く、ごみの削減量など数値的な面からも大きな成果を上げてきた京都市は、現在ではごみ処理問題や循環型社会の構築という面において他の自治体や国際社会からも注目される存在となっています。

本記事では、京都市が高度経済成長期に直面したゴミ問題の内容と、以降今日まで継続して取り組んできたさまざまなゴミ処理に対する施策と取り組み、およびその成果についてまとめてみました。

ゴミを処分する際には、「燃えるごみ」「不燃ごみ」「資源ごみ」「粗大ごみ」などに分けて分別されていると思います。自治体によってはさらに細かい分別が必要でしょう。日本一細かいゴミの分別を行っている徳島県上勝町では、13種類45分別も必要というこです。

ルール通りにきっちりと分別するには大きな手間が掛かりますが、京都市を例にこれまでに行われてきたさまざまな取り組みとその成果を確認することで、日々の生活で排出しているごみや分別に関する知識を深め、手間を掛けて分別作業をする意識を新たにするきっかけにできればと思います。

ルール通りにきっちりと分別するには大きな手間が掛かりますが、京都市を例にこれまでに行われてきたさまざまな取り組みとその成果を確認することで、日々の生活で排出しているごみや分別に関する知識を深め、手間を掛けて分別作業をする意識を新たにするきっかけにできればと思います。

京都市のごみ減量政策推進の背景

目次に戻る高度経済成長(1955年〜1973年)とともに京都市ではごみの量(一般廃棄物の市受入量)が急激に増加し、2000年(平成12年度)に82万トンのピークを迎えました。

2000年当時の京都市のゴミ問題と独自の事情

「経済の成長に伴って急激に増加するごみの量と膨大に膨れ上がってきたごみ処理費用(367億円/2002年度:京都市)」という当時の日本全土に共通する問題以外に、京都市では以下のような独自の問題がありました。

- 稼働中のクリーンセンター(清掃工場)が老朽化してきているため、大規模な改修工事が必要。改修期間中は市のごみ処理能力(量)が減少する。

- 市内にある唯一の最終処分場(東部山間埋立処分地)の残存期間が約50年(2000年時点)と短くなってきているため、延命を図る必要がある。

当時のゴミ問題啓発パンフレット:

https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/cmsfiles/contents/0000217/217413/pamph_part3.pdf

上記は、当時(平成12年/2000年)の京都市がごみの現状を啓発するために発行していたパンフレットで、増え続けるゴミの問題に苦慮していた様子が伺えます。

https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/cmsfiles/contents/0000217/217413/pamph_part3.pdf

上記は、当時(平成12年/2000年)の京都市がごみの現状を啓発するために発行していたパンフレットで、増え続けるゴミの問題に苦慮していた様子が伺えます。

京都市がごみ減量のために行ってきたさまざまな施策・取り組み

目次に戻る前項で述べたような背景から、京都市は最初にごみの量を減らすために全体的な展望に立った長期基本計画を策定し、その後、長期基本計画に基づいてさまざまな中・短期計画や施策を策定、取り組みをスタートしました。

以降では具体的にどのような計画・施策・取り組みを行い、その結果ゴミの量やゴミ処理に関する様々な問題に対しいかに成果をあげられたのか見ていきたいと思います。

2003年(平成15年)|「京都市循環型社会推進基本計画 〜京のごみ戦略21〜」を策定

目次に戻るこの計画は、京都市がごみ問題に取り組み始めて以降今日に至るまで施策されてきた、京都市のごみ問題に関するさまざまな法令や計画の大元となる長期基本計画です。

本計画の策定以降に施行された「しまつのこころ条例」や「京都市食品ロス削減推進計画」「新・京都市ごみ半減プラン」などは全てこの計画に則って策定されています。

本計画は当初、中間目標年度を平成22年度、最終目標年度を平成27年度として策定されました。京都市は、その後も継続して循環型社会を推進するため、この計画を基に2021年(令和3年)に「京(みやこ)・資源めぐるプラン」を策定しています。 新しい計画(「京(みやこ)・資源めぐるプラン」)では、従来から行っていた取り組みに加え、食品ロスやプラスチック問題などの世界的な課題への対応や、大規模自然災害への備えなどを踏まえた施策が盛り込まれています。

この計画では,「そもそもごみとなるようなものの利用を抑制し,なお排出されるものについてはできるだけ再生利用,それでも残るものについては適正に処理する」という考え方を基本に,

を「施策の三本柱」として掲げており,従来のごみ処理中心型からごみをコントロールする循環管理型の施策へと転換を図ることとしています。 出典:京都市循環型社会推進基本計画〜京のごみ戦略21〜 (kyoto.lg.jp)

- ごみの発生抑制や再使用に努める上流対策の強化

- 集団回収や拠点回収などを活用した分別品目とリサイクル機会の拡大

- 環境負荷の少ない廃棄物管理システムの構築等による適正処理対策の推進

当時の計画ガイドブック(概要版):

https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/cmsfiles/contents/0000000/965/keikakugaiyouban.pdf

https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/cmsfiles/contents/0000000/965/keikakugaiyouban.pdf

2006年(平成18年)|家庭ごみ有料指定袋制を導入

目次に戻る

「家庭ごみ有料指定袋制」は、国の制度ではなく各自治体が独自に導入している制度です。そのため指定のゴミ袋は自治体によって料金や規格が異なります。「家庭ごみ有料指定袋制」を導入していない自治体もあり、東京都23区などは有料ではない指定ゴミ袋を使用しています。(2022年時点)

京都市の指定ごみ袋は、燃えるごみ用と資源ごみ用があり、それぞれ黄色半透明と無色透明の色で区別されています。指定ごみ袋の価格は、容量によって異なります。

京都市では「家庭ごみ有料指定袋制」導入により以下のような成果が上がっています。

導入以前よりもごみの量が約3割減少

出典:2019年(令和元年)環境政策局パンフレット

有料指定袋の販売収入(約18億円)をごみ処理コスト(年間205億円)に充当

(平成29年度環境省一般廃棄物処理事業実態調査より)

https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/cmsfiles/contents/0000000/179/31siteibukuro.pdf

2015年(平成27年)|「しまつのこころ条例」を制定

目次に戻る「しまつのこころ条例」とは、循環型社会を推進するための条例で、ごみの発生抑制や再利用、リサイクルなどに関する義務や取組を市民や事業者に定めています。

「しまつのこころ条例」は、「京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」(2004年施行)の愛称です。同条例が2015年に改正された際に、市民生活に根付くようにとの願いから愛称を一般公募し名付けられました。「しまつのこころ条例」の名称には、ものを粗末にせずに大切にしてほしいという願いが込められています。 目標:

京都市のごみの量をピーク時(2000年/平成12年)から半減する

上記の目標に対し、

- 【2R】(リデュース:ゴミを出さない/リユース:再利用する)

- 「分別・リサイクルの義務化」

具体的な数値目標は、以下の通りです。

- 2030年度までに、市が受け入れるごみの総排出量を39万トン以下にする

- 2030年度までに、市が受け入れるごみの再生利用率を30%以上にする

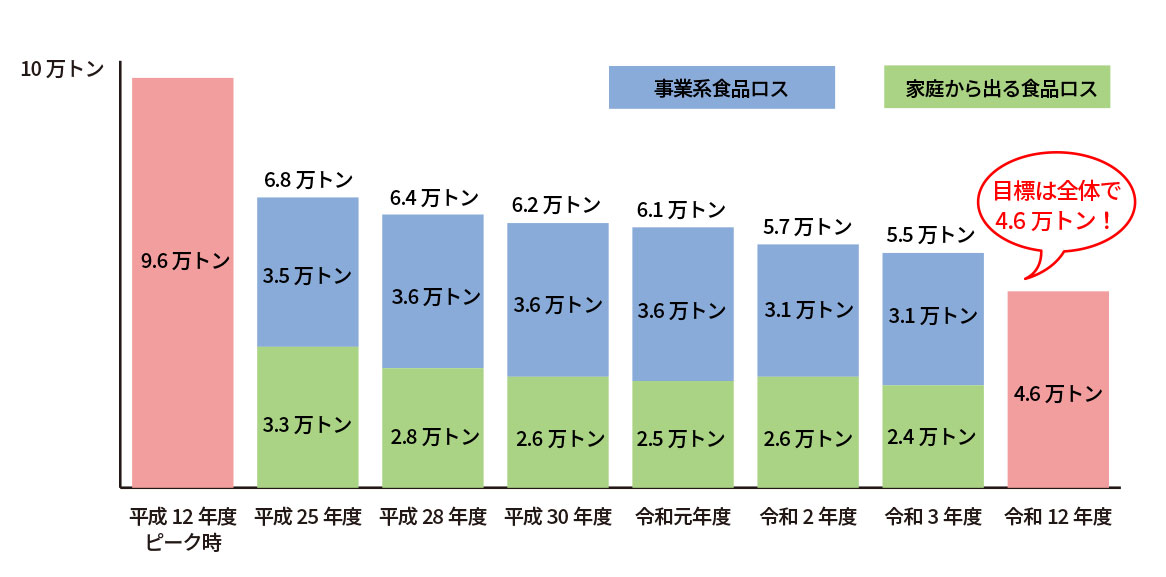

- 2030年度までに、市民や事業者が発生させる食品ロスを4.6万トン以下にする

2015年(平成27年)|資源ごみの分別義務化

目次に戻る「資源ごみの分別義務」は、京都市が2015年10月から「しまつのこころ条例」に基づいて実施している制度です。

この制度では市民や事業者に対し、以下の種類ごとに資源ごみを分別して排出することを義務付けています。

- 定期収集している資源物(缶・びん・ペットボトル)

- 定期収集している資源物(プラスチック製の「容器」と「包装」)

- 小型金属類・スプレー缶(ハサミやカッター、ヘアスプレーや殺虫剤など)

- 資源化可能な紙類(新聞紙や雑誌、ダンボールなど)

- 大型ごみ

2015年(平成27年)|「新・京都市ごみ半減プラン」を策定

目次に戻る「新・京都市ごみ半減プラン」は、「京都市循環型社会推進基本計画(2015-2020)」の通称です。同計画の施行にあたり一般公募され1,000件を超える応募の中から選ばれました。

また、「新・京都市ごみ半減プラン」は、「しまつのこころ条例」に基づいて策定されています。「しまつのこころ条例」を市民生活に根付かせて取り組みを推進させることを目的として策定されました。

目標:

ごみの量を2000年のピーク時(82万トン)の半分に減らす

計画期間:2015年度〜2020年度までの6年間

※ 具体的な数値目標は、「しまつのこころ条例」に基づいています

上記の目標達成に向けて市民や事業者と協力してごみの減量とリサイクルを加速させることを通して、

計画期間:2015年度〜2020年度までの6年間

※ 具体的な数値目標は、「しまつのこころ条例」に基づいています

- 循環型社会の構築:ごみの削減および再使用・分別・リサイクルなどの取組により、天然資源の消費を抑制し、社会の環境負荷を抑えた社会

- 低炭素社会の構築:廃棄物による温室効果ガスの排出量を抑制した社会

また上記のような社会を実現するために、

- 「2R(リデュース・リユース)」と「分別・リサイクル」を2つの柱としてごみ減量施策の推進を図る「しまつのこころ条例」の実施

- 食品ロスの削減目標の設定と取り組み(全国初)

- クリーンセンターの1つの廃止と埋立処分地の使用可能期間の延長

2020年(令和2年)|レジ袋有料化

目次に戻る

⇒レジ袋有料化に関する経済産業省の広報サイト

京都市では「しまつのこころ条例」に基づき、国の制度で有料化の対象外とされた3種類のレジ袋(バイオマスプラスチック製、海洋生分解性プラスチック製、厚さ50マイクロメートル以上のプラスチック製)についても、有料化やポイント還元等の施策を事業者に対し要請しました。

京都市では、その他、事業者や市民団体と「マイバッグ等の持参促進及びレジ袋の削減に関する協定(レジ袋削減協定)」を結び、レジ袋削減を推進するなどの取り組みを行っています。

2021年(令和3年)|「京都市食品ロス削減推進計画」を策定

目次に戻る「京都市食品ロス削減推進計画」は、国の法律である「食品ロス削減推進法」(令和元年施行)に基づき、令和3年に京都市が策定した計画です。

「京都市食品ロス削減推進計画」では、令和12年度までに京都市全体の食品ロスを4.6万トンに減らす目標を掲げ、市民と事業者で協力して以下のようなさまざまな活動を継続的に行っています。

- 食べ残しや手つかずで無駄になる食品を減らすために、飲食店・宿泊施設・小売店などを対象に「食べ残しゼロ推進店舗」の認定制度を実施

- 「生ごみ3キリ運動」の推進

買った食材を使い切る「使いキリ」

食べ残しをしない「食べキリ」

ごみとして出す前に水を切る「水キリ」 - 食品ロスに関する学習会や広報物の作成・配布などの啓発活動

グラフには表示されていませんが、京都市の令和4年度の食品ロス排出量は5.4万トンでした。ピーク時(平成12年度)の9.6万トンからは40%以上減少していますね。グラフのペースからすると令和12年までには目標の4.6万トンまでは減らせそうですが、減少ペースが緩やかになっていくことを想定するとかなり微妙なラインですね。出典:「京都市食品ロスゼロプロジェクト」ホームページ 京都市の家庭から出る食品ロス排出量年度別推移

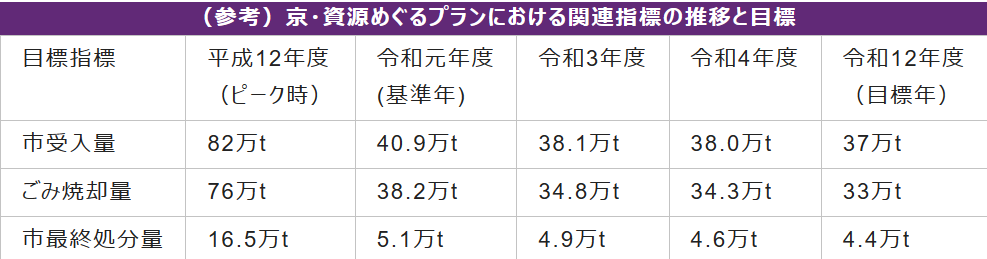

2021年(令和3年)|「京(みやこ)・資源めぐるプラン」を策定

目次に戻る前計画(「京都市循環型社会推進基本計画〜京のごみ戦略21〜」)の後継計画として、2021年に策定された新しい循環型社会の計画です。

前計画(「京都市循環型社会推進基本計画〜京のごみ戦略21〜」)では、ピーク時(2000年度)からごみの量のが半減し、リサイクル率も約40%に向上するなど、循環型社会の形成に向けて大きな成果が得られました。

新しい計画では、前計画の成果をさらに発展させるとともに、新たな課題や危機への対応策も盛り込まれています。

基本方針:

- ごみの発生抑制や再利用、リサイクルなどを通じて、資源の有効活用を促進する

- 食品ロスやプラスチック問題などの世界的な課題への対応を強化する

- 大規模自然災害などの危機にも対応可能な廃棄物処理体制を整備する

- 市民や事業者、行政などが連携して循環型社会を推進する

- 2030年度までにごみの総排出量を2017年度比で10%削減

- 再生利用率を50%以上に引き上げる

民間企業のリサイクル(中古品のリユース)事業

目次に戻る中古品の再利用(リユース)による廃棄物の削減効果は、ゴミ処理問題に対する解決策の一つとして位置づけられています。京都市内の民間企業も、多様な取り組みを通じてリサイクル活動を進めており、ゴミの減量に対し一定の貢献があると評価されています。

近年は全国的に一般家庭から出た中古品の買取・販売を専門に行う企業が増加しており、従来廃棄されていた中古品を再利用することでゴミの減量に貢献しています。

民間リサイクル事業との事業連携の事例

目次に戻る

これは京都市の例ではありませんが、令和4年4月〜9月にかけて神戸市が、民間のリユース活動の促進に向けた実証実験として、リサイクル事業の運営企業である「株式会社マーケットエンタープライズ」と事業連携協定を結びました。

株式会社マーケットエンタープライズは、全国約1,000店舗のリサイクルショップが加盟する日本最大級のリユースプラットフォーム「おいくら」を運営している民間企業です。

この事業連携協定は、特に家具・家電等の大きな中古品を、大型ごみとして排出する前に再利用可能なものをリユースにつなげていくことを目的としています。

⇒ 情報元:神戸市役所ホームページ「市政情報」

この実証実験が良い結果となり、京都市およびその他の地域でも同様の事業連携が進み、行政と民間の協力がこれまで以上に進んでいくことに期待します。

さまざまな取り組みの成果

目次に戻る⇒ 京都市ホームページ資料:「新・京都市ごみ半減プラン」の推進結果

ここまでに見てきたとおり、市民や事業者と協力のもと長年に渡りさまざまなゴミ対策を行ってきた京都市ですが、その結果はどうなったでしょうか。

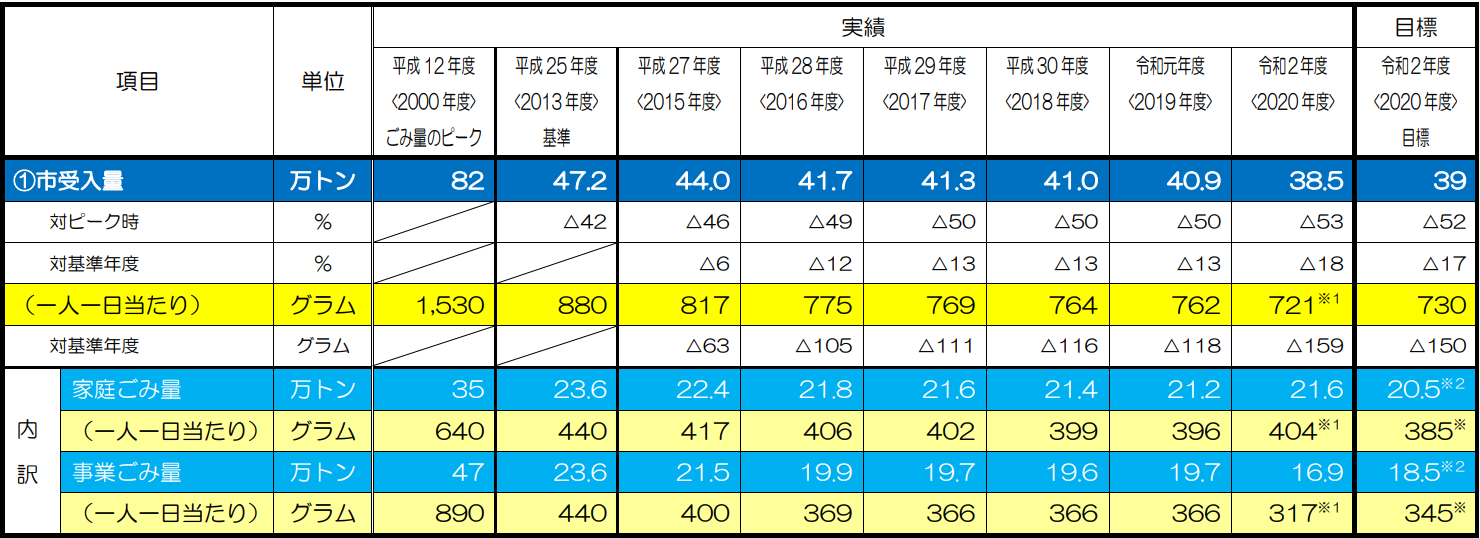

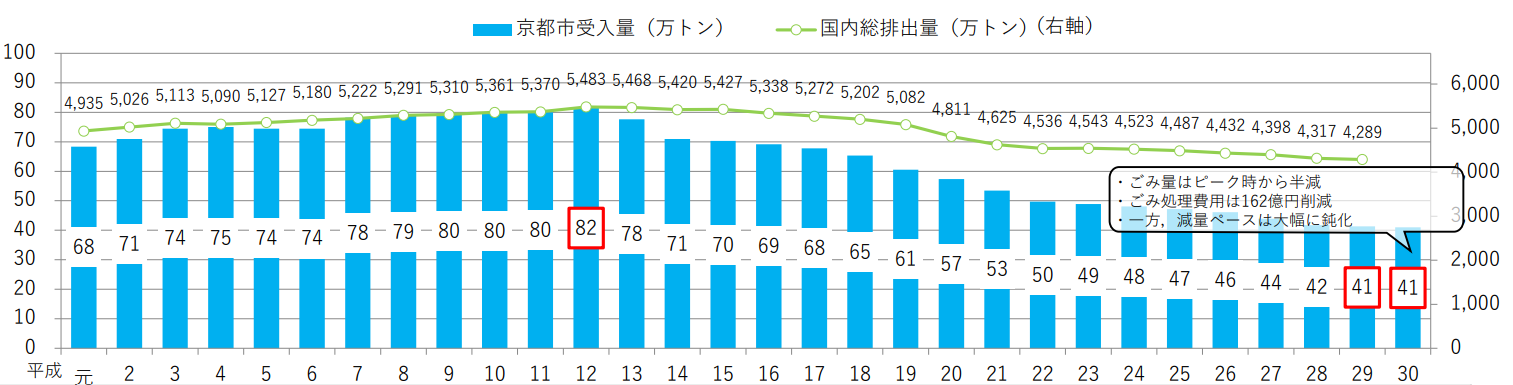

年度別ゴミ排出量推移(市全体)

目次に戻る

- 2000年度(平成12年度):82万トン(ごみ排出量のピーク)

〜〜〜〜〜〜〜〜〜 - 2015年度(平成27年度):44.0万トン

- 2016年度(平成28年度):41.7万トン

- 2017年度(平成29年度):41.3万トン

- 2018年度(平成30年度):41.0万トン

- 2019年度(令和元年度):40.9万トン

- 2020年度(令和2年度):38.5万トン(計画最終年度)

- 2021年度(令和3年度):38.1万トン(別ソースから引用)

- 2022年度(令和4年度):38.0万トン(別ソースから引用)

同時期(2000年度⇒2018年度)の全国のゴミ排出量の削減幅(総排出量:5483万トン⇒4272万トン)が約20%であることを考えると、京都市の削減実績が以下に優秀であるか分かるかと思います。

その他の主な成果としては以下のようなものがあげられます。

ゴミの排出量は2000年度のピーク時から22年連続で減少し、クリーンセンターは最大5工場⇒2工場に減少。

※ 現在は、南部クリーンセンター、東北部クリーンセンター、北部クリーンセンターの3か所。ただし北部クリーンセンターは一般市民からの直接のゴミの持ち込みは受け入れていない。(2023年10月現在)

ごみ処理費用はピーク時(2002年度/平成14年度)367億円⇒232億円(2021年度/令和3年度)へ135億円(37%)削減。

年度別ゴミ最終処分量推移(市全体)

目次に戻る

- 2000年度(平成12年度):16.5万トン(ピーク時)

- 2019年度(令和元年度):5.1万トン

- 2021年度(令和3年度):4.9万トン

- 2022年度(令和4年度):4.6万トン

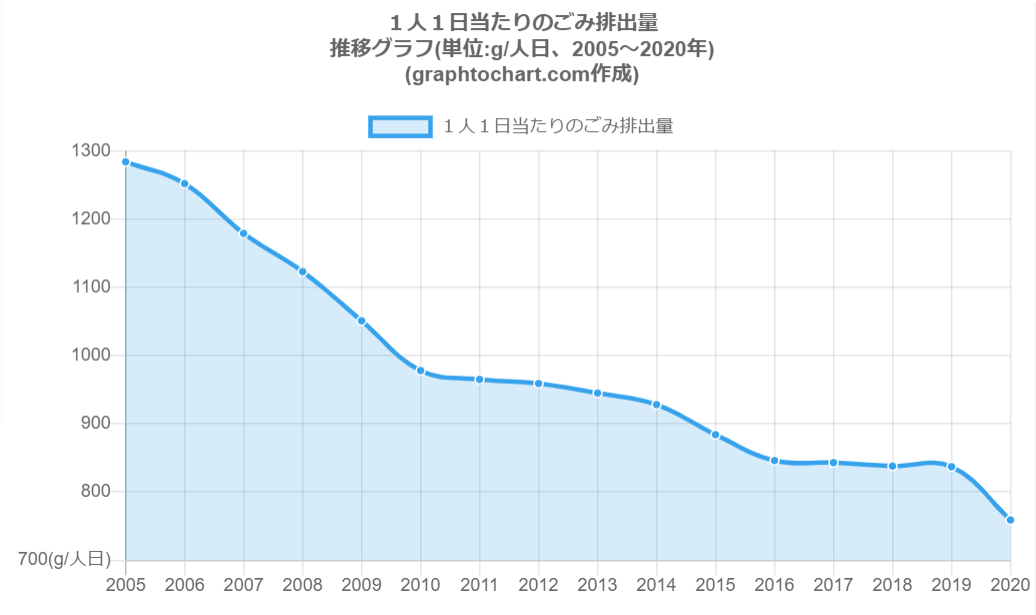

一人一日当たりゴミ排出量(年度推移)

目次に戻る

- 2005年度(平成17年度):1,284g

- 2010年度(平成22年度):978g

- 2015年度(平成27年度):884g

- 2020年度(令和2年度):759g

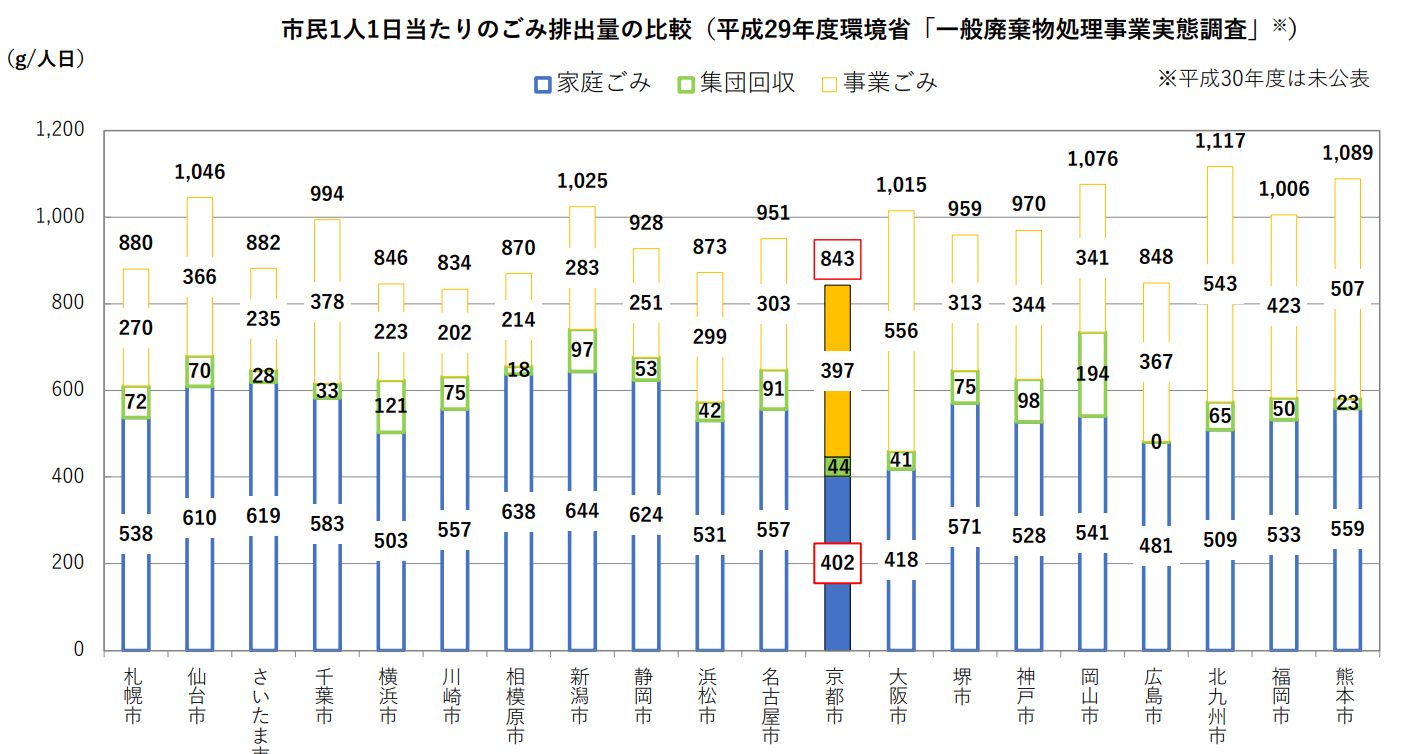

一人一日当たりゴミ排出量(政令市比較)

目次に戻る

令和3年度(2021年度)の1人1日当たりのごみ量は、

- 家庭ごみと事業ごみの合計:758g

- 家庭:399g

指定都市とは

指定都市とは、地方自治法で「政令で指定する人口50万以上の市」と規定されている都市のことです。

「政令指定都市」、「政令市」、「指定市」などといわれることもあります...

~~~~~中略~~~~~

現在、概ね人口70万人以上の20の都市が政令による指定を受けており、その居住人口は全人口の約2割を占めています。

全国には20の指定都市があります(指定都市への移行年月日)引用:「指定都市市長会」ホームページ

- 札幌市(1972年4月1日)

- 仙台市(1989年4月1日)

- さいたま市(2003年4月1日)

- 千葉市(1992年4月1日)

- 川崎市(1972年4月1日)

- 横浜市(1956年9月1日)

- 相模原市(2010年4月1日)

- 新潟市(2007年4月1日)

- 静岡市(2005年4月1日)

- 浜松市(2007年4月1日)

- 名古屋市(1956年9月1日)

- 京都市(1956年9月1日)

- 大阪市(1956年9月1日)

- 堺市(2006年4月1日)

- 神戸市(1956年9月1日)

- 岡山市(2009年4月1日)

- 広島市(1980年4月1日)

- 北九州市(1963年4月1日)

- 福岡市(1972年4月1日)

- 熊本市(2012年4月1日)

https://www.siteitosi.jp/about/designated.html

まとめ

目次に戻る京都市が、これほどまでにゴミの排出量を減少させることに成功した要因をまとめると以下のようになるかと思います。

- 市が早い段階で長期的な展望に立った効果的な制度設計を行った。

- 基本計画の基、家庭ごみ有料指定袋制の導入や資源ごみの分別義務化など効果的な施策や取り組みを継続的に行った。

- さまざまな施策や取り組みを通して、市民や事業者のごみ減量や分別への意識が高まった。

- 市民や事業者の意識改革により、行政と民間が一体となってゴミ問題に取り組むことができた。

本ページで取り上げた様々な計画・施策・取り組み、それにより数値上の根拠のある成果をもたらした京都市は、持続可能な環境に優しいまちづくりのモデルとして、全国に誇れる存在ではないでしょうか。

今後の課題

目次に戻る行政と民間の協力によりこれまでに多くの成果を上げてきましたが、現在でも京都市は145万人弱の人口(2022年)があり、そこから発生するごみの量も依然として多いのが現状です。

ごみの処理には今なお年間232億円(令和3年度)もの費用が掛かっています。

今後も継続的にゴミの減量化への取り組みは必要でしょう。

しかし、長年の努力により大きな無駄がそぎ落とされてきた近年は徐々に削減幅も少なくなり、今後は量的な成果を出すことはますます難しくなってくるでしょう。

今後は減量幅に注目するのでなく、環境負荷の低減・資源循環の観点から発生抑制・再使用・再生利用などに向けた取組のさらなる工夫が求められるのではないでしょうか。